Dans son roman de 2006, J’habite dans la télévision, Chloé Delaume se met en scène dans une expérience surprenante, regardant sans discontinuer la télévision durant vingt-deux mois. Après quelque temps, de plus en plus déshumanisée face au petit écran, elle bascule et entreprend d’habiter la télévision de l’intérieur. Elle se transforme en Sentinelle, en une sentinelle désincarnée hantant le réseau télévisuel afin de le surveiller de l’intérieur et de dépister ses stratégies de pistage: «je serai la Sentinelle. La préparation des cerveaux, je m’en ferai l’observatrice.» (2006, p.164) L’arrière-plan du roman est une déclaration devenue célèbre du PDG de TF1, sur le fait que la chaine vend essentiellement à ses annonceurs du «temps de cerveau disponible». Cette matière inusitée est au cœur d’une économie de l’attention (Citton, 2014), qui repose sur une volonté de contrôle de notre attention et de ce qui nous détermine comme sujets.

Avec la télévision, cette volonté de contrôle à des fins de marketing se limitait à notre attention; mais en culture numérique, immergés que nous sommes dans une technosphère, voire une sphère d’écrans (Sobchack, 2016) qui couvre toutes nos activités, les principaux conglomérats (l’acronyme GAFAM en identifie les cinq plus importants) veulent non seulement capter notre attention, mais encore tout savoir sur nous afin de peaufiner leur offre et d’augmenter les chances que notre attention soit belle et bien saisie, pour ne pas dire devinée, cartographiée dans ses principes mêmes. Ils le veulent et ils en ont les moyens. Dans un tel contexte, il ne faut pas s’étonner qu’il y ait de plus en plus d’artistes qui adoptent ce rôle de sentinelle face au réseau et à ses dispositifs de contrôle. Ils entreprennent de dépister les façons dont nous sommes pistés.

Mon intention est de décrire deux projets de dépistage ou de détournement des dispositifs du GAFAM, exploitant la figure de la sentinelle issue de l’œuvre de Chloé Delaume. Le point de départ de cette étude est l’exposition en ligne du collectif Archiver le Présent, intitulée Re|Search, qui a entrepris de saisir la pulsion de recherche propre à l’ère numérique, en s’intéressant à la manière dont les pratiques artistiques, littéraires et culturelles reflètent et déjouent cette omniprésence technologique. Les dix-huit œuvres réunies pour cette exposition virtuelle permettent en effet de réfléchir aux méthodes et aux outils de recherche en ligne, en investissant notamment le lieu même d’où naissent ces préoccupations, à savoir le Web.

Jean-Paul Fourmentraux parle de ces pratiques en termes de «désobéissance numérique» (2020). Cette désobéissance constitue pour lui un «contre-pouvoir qui ne se cantonne pas à des oppositions de principe, mais se déploie dans des pratiques concrètes» (2020, p.33), telles que des tactiques de résistance, des détournements, des réappropriations, des collages et des mashups, qui viennent révéler les soubassements techniques de ces machines qui nous entourent.

Les artistes y explorent le hardware des machines, les coulisses de l’intelligence artificielle, les algorithmes de surveillance, la reconnaissance faciale, la visualisation des données. Leurs œuvres visent à déjouer l’hégémonie des plateformes et l’idéologie de la Silicon Valley en réinvestissant les histoires du code, du cryptage et du calcul dans une critique de la culture contemporaine. (2020, p.34)

Les œuvres présentées dans Re|Search ne sont pas les mêmes que celles décrites par Fourmentraux dans son essai, mais elles exploitent des tactiques similaires et surtout elles constituent ensemble un corpus exemplaire des formes de la désobéissance numérique.

Une économie de l’attention

Internet et les moteurs de recherche qui en gèrent l’accès se déploient dans une économie où l’attention est devenue une monnaie d’échange et où la requête s’impose comme le principal processus de découverte du monde. Nous vivons dans une économie de l’attention comme principe central d’une société de la requête («society of the query»). Ce terme désigne, pour Geert Lovink, une société où les moteurs de recherche prennent une part considérable de notre attention. Comme il le dit, «la requête est devenue la façon dont nous vivons aujourd’hui.» (2009)

Dans Pour une écologie de l'attention, Yves Citton explique, en reprenant les travaux de Georg Franck, que l'attention est une nouvelle forme de capital «dont la circulation, la distribution, l'accaparement et l’investissement relèvent bel et bien d’une économie, avec ses mécanismes de production, d’accumulation, de financement, de mise en concurrence et d’exploitation.» (2014, p.39) Les moteurs de recherche, pour Citton, sont des machines attentionnelles, chargées «de pré-filtrer l’immense quantité d’informations mises à notre disposition sur internet» (2014, p.108). Ces machines fonctionnent comme des condensateurs d’attention, terme suggéré par Herbert Simon. Ce sont des condensateurs qui ne dirigent «notre attention qu’en suivant notre attention - selon une boucle récursive qui se nourrit de l'attention d’autrui.» (2014, p.108)

Dans une telle économie de l’attention, une compagnie détient le monopole sur les requêtes, c’est la société Google. La stratégie de la compagnie d’organiser toutes l’information du monde à partir de son algorithme PageRank, qui parvient à hiérarchiser l’ordre des résultats obtenus sur le modèle universitaire de la citation, du moins officiellement, lui permet de trôner au sommet de la pyramide des moteurs de recherche, déclassant tous ses précurseurs et compétiteurs. Avec le moteur de recherche de Google, plus une page est citée, plus grande est sa pertinence. Comme le dit Barbara Cassin, «la qualité n’est rien d’autre qu’une propriété émergente de la quantité.» (2007, p.103) C’est l’un des principes centraux de la culture numérique, où l’exhaustivité et la totalité s’imposent comme fondement des entreprises les plus importantes: Amazon et Alibaba (tous les produits du monde), Google Books (tous les livres du monde), Google Maps et Earth (tous les endroits de la Terre), Facebook (la population mondiale), YouTube (tous les vidéos de la planète), etc.

Au cœur d’une telle économie de l’attention, aucun détail ne doit être délaissé. Si les requêtes font apparaître les résultats les plus pertinents, elles fournissent aussi des données au moteur de recherche, alimentant ainsi la roue. Les requêtes sont conservées et elles dessinent peu à peu les contours de notre figure virtuelle, voire de notre identité-flux. Nous sommes pistés. Et les informations recueillies nous révèlent comme lors d’un scan ou d’une IRM.

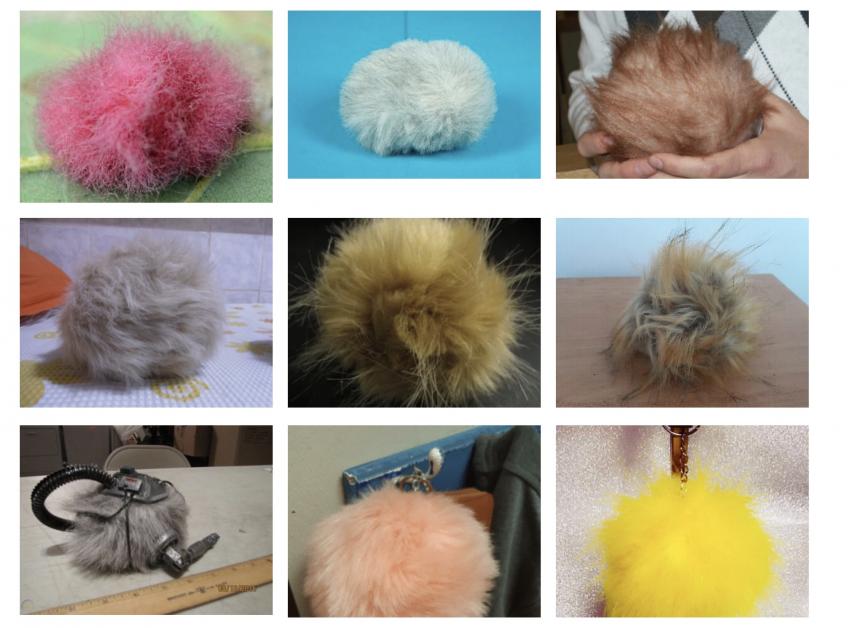

Figure 1. Choucroutte [Capture d'écran], My Google Search History, Albertine Meunier.

L’artiste française Albertine Meunier a saisi le caractère intrusif du système de pistage de Google et elle a choisi d’en exploiter les ressources dans My Google Search History. Le projet est présenté sur le site Web de l’artiste, mais il prend aussi la forme de livres (deux tomes ont paru en 2011 et en 2016), de livres qu’on peut à peine consulter, malgré leur facture très classique (ce sont des livres non massicotés – on doit en découper les pages pour les consulter). Que nous présentent ces livres? L’entreprise explicitement annoncée dans le titre de publier l’historique de navigation de l’artiste sur le moteur de recherche Google. Rien de plus, rien de moins. Comme le dit Meunier elle-même,

De plus en plus, nos vies, distillées sur les réseaux numériques, laissent des traces. Chaque moment passé sur internet est guidé par des sites d’information mais surtout par des moteurs de recherche, et laisse sur le réseau une petite trace invisible, comme un geste inutile.

Jour après jour, notre pratique se répète, les mêmes gestes, les mêmes réflexes, les mêmes habitudes. De ces répétitions un sillon invisible se creuse qui trace le chemin numérique de chacun1.

Google stocke les recherches faites à l’aide de son moteur, via l’outil «Historique des Recherches». Meunier en profite pour compiler, scrupuleusement comme elle le dit, ses recherches. Le résultat en est My Google Search History. Cet historique ne se présente pas comme une interprétation détaillée de son activité en ligne, les données de recherche sont livrées telles quelles, accompagnées d’un travail d’édition minimal. En fait, les données de l’artiste sont simplement segmentées en chapitres aux titres souvent loufoques («Comment devenir un ninja gratuitement?», «Le tourniquet est en rodage»).

Figure 2. Page de My Google Search History, Jan. 07, 2011 - Nov 06, 2006, d'Alberine Meunier.

Les immenses paragraphes, qui s’ouvrent systématiquement sur une date, celle de la fin des recherches notées, compte tenu de l’anté-chronologie adoptée, sont en quelque sorte illisibles. Nous allons de recherche en recherche, de la plus récente à la plus ancienne, avec chaque fois la date des recherches indiquée. Les entrées sont séparées par des points, les majuscules y sont rares, les accents manquent parfois à l’appel, les erreurs sont conservées, ce qui atteste d’une volonté de reproduction fidèle des entrées. Par moments, nous réussissons à retrouver le fil des requêtes de l’artiste, mais le plus souvent, faute de contexte, ces recherches restent opaques. Et après un certain temps, de toute façon, notre quête de sens s’épuise, confrontés que nous sommes à des données minimalement apprêtées, si on oublie les titres de section. Mais ceux-ci se veulent justement a-signifiants, comme pour faire l’impasse sur toute signification.

En fait, les sections acquièrent une signification du simple fait d’exister. Elles rendent apparents les gestes de notre existence numérique, notamment notre participation pleine et entière à une société de la requête, où les moteurs de recherche, et celui de Google au premier plan, jouent un rôle déterminant dans nos conduites (Gervais, 2019). En chevauchant culture de l’écran et culture du livre, par le biais d’une remédiatisation à rebours, qui ramène au plus simple des données complexes, Meunier nous montre l’une des grandes forces, qui est aussi l’un des grands dangers, des dispositifs numériques au centre d’une économie des données, c’est-à-dire leur capacité à tout noter, à tout conserver, même la plus insignifiante des entrées. C’est ainsi que le présent se trouve archivé, dans une «archive monstre» (Fraser, 2019) qui ne cesse de croitre.

Nous sommes au cœur d’une capitalisme de surveillance ou surveillanciel, pour reprendre le terme de Shoshana Zuboff, tel que traduit par Olivier Aïm (2020, p.130). Il existe, pour elle, deux types de texte:

Le texte visible («pour nous») que nous produisons tous pour nos réseaux, nos interfaces, nos plateformes et un texte second «fantôme» («à propos de nous») que les industries numériques exploitent sous la forme d’une activité de surveillance: collecte, traçage, suivi, profilage. (Aïm, 2020, p.131)

My Google Search History rend explicite la première étape de cette séquence, la collecte de données, qui ouvre la voie au traçage, au suivi, ainsi qu’au profilage. Et on se demande pourquoi, s’il est du domaine public que nos faits et gestes sur Internet sont colligés, nous continuons à alimenter la machine. Nos adresses IP, fournies dès que nous consultons un site Web, permettent de nous retracer. Nos entrées, téléversées sur les réseaux sociaux, fournissent des indications claires et nettes sur nos goûts et préférences, nos opinions politiques, etc. Nous multiplions les requêtes sur les moteurs de recherche; nous fournissons de plus aux plateformes la liste de nos contacts, qui eux-mêmes font la même chose, ajoutant des données aux données. Si nous craignons les caméras de surveillance qui, sur les places publiques et dans les transports en commun, nous laissent l’impression d’être épiés, voire fichés par les autorités, nous allumons sans arrière-pensée nos caméras de portables, de tablettes et de téléphones.

C’est le grand paradoxe de l’ère numérique (Fourmentraux, 2020, p.62), qui engage à une nouvelle forme de servitude volontaire, où les outils et plateformes d’expression et de sociabilité servent d’écran à des entreprises d’assujettissement numérique et de dévalorisation de la vie privée. Bienvenue dans la Matrice, façon Wachowski.

Se perdre dans le flux

Nous sommes entrés dans une culture de la surveillance, omniprésente et ubiquitaire, une économie de la visibilité absolue. Dès 1990, Mark Poster en parlait en termes d’un superpanopticon, où «les "circuits de communication" et les bases de données qu’ils génèrent constituent un Superpanopticon, soit un système de surveillance sans murs, fenêtres, tours ni gardiens.» (Aïm, 2020, p.165) Les termes se multiplient pour rendre compte de cette surveillance liquide et ubiquitaire: panopticon et superpanopticon, synopticon, catopticon, cryptoticon.

Dans J’habite dans la télévision, Chloé Delaume parvient à déjouer cette capture de soi en se transformant en une entité sentinelle, capable à la fois de surveiller le dispositif dans ses diverses manœuvres et de l’habiter de l’intérieur. Le prix de cette transmutation est une dissolution de soi. Exister comme sentinelle dans le réseau implique d’exister dans le flux qui le constitue, de faire un avec le flux et de se définir ultimement comme une identité-flux. L’entité sentinelle Delaume fait corps avec le réseau et elle relaie tout ce dont elle est témoin, des extraits d’émissions, des bribes de discours politiques, des publicités (Gervais, 2012). Elle est traversée par ces messages: «j’intègre naturellement toutes les publicités, je ne différencie rien et chaque nouveau slogan fixe mieux mon attention dans ce cycle infernal où l’inédit est rare.» (Delaume, 200, p.131) Elle pratique l’association libre, canalisant les flux télévisuels, tout en les détournant.

Figure 3. I'm Google [Capture d'écran], Dina Kelberman, https://dinakelberman.com/

C’est très exactement la posture à l’œuvre dans le projet de Dina Kelberman, I’m Google (2011, en cours). Kelberman ne dit pas: google-moi (Cassin) ou googlise-moi; mais bel et bien: je suis Google; je participe non seulement à cet écosystème virtuel, mais j’en accepte les modalités fondamentales, devenant à mon tour une entité sentinelle. Avec I’m Google, Kelberman s’engage dans une exploration visuelle inédite du moteur de recherche d’images de Google, fondée sur l’association libre. Comme elle l’explique,

I'm Google est un blog Tumblr permanent dans lequel je compile dans une forme de flux-de-conscience des lots d’images et de vidéos dénichés sur Internet. On passe harmonieusement d’un sujet à l’autre en fonction de similitudes dans la forme, la composition, la couleur ou le thème. Il en résulte, sur un plan visuel, une composition colorée qui évolue lentement tandis que les internautes font défiler les images. Des images de maisons en train d’être démolies laissent place à des images de bâtiments en feu, à des incendies de forêt, à des colonnes de fumée, à des geysers, à des bouches d’incendie ouvertes, à des tuyaux de pompiers, à des bobines de fil. Le site est constamment mis à jour, semaine après semaine, lot après lot, parfois en rafales, parfois très lentement2.

I’m Google s’inscrit dans une esthétique du non fini, qui engage à une véritable dérive numérique. Comme l’indique Peter Lunenfeld, «la dérive numérique est toujours dans un état de non fini, parce qu’il y a toujours de nouveaux liens à établir, toujours plus de sites qui apparaissent, et ce qui a été catalogué par le passé risque d’avoir été redessiné au moment d’une nouvelle visite.» (1999, p.10; je traduis) La dérive est le mode premier d’existence sur le réseau et le principe premier d’organisation des flux.

Si les moteurs de recherche, comme le dit Citton, sont des machines attentionnelles, le projet de Kelberman se présente, à l’opposé de ces machines, comme un musement numérique, fondé sur l’inattention, la rêverie, un jeu associatif reposant sur des ressemblances, voire des paréidolies. La paréidolie désigne cette illusion d'optique qui associe un stimulus visuel ambigu à un élément déterminé, voire surdéterminé, par la force des choses aisément identifiable. L’exemple idoine en est le nuage qui ressemble à une tête de chien, ou la montagne, à un éléphant assoupi. Le mode d’organisation des images et des vidéos sur I’m Google repose essentiellement sur cette logique associative, nécessairement arbitraire.

Ce blog vient de ma tendance naturelle à passer de longues heures sur le moteur de recherche d’images de Google, ramassant des images que je trouve belles et les classant par thèmes. Souvent les images qui m’intéressaient le plus portaient sur des matériaux industriels ou des clichés de tous les jours. […] Je gravite vers des choses qui sont simples, pleines de couleurs, industrielles et courantes. Je suis aussi intéressée par des matériaux qui sont aisément accessibles et familiers pour le commun des mortels. Mon travail élève le familier et transforme de brefs moments en segments temporels infinis3.

I’m google est le résultat du croisement d’un flux de conscience et du flux informationnel d’Internet. L’humain y croise l’informatique, dans un jeu qui semble infini. Il s’agit d’un immense collage, un montage de photos qui se répondent de manière discrète, monté un peu comme l’atlas Mnémosyne d’Aby Warburg ou encore, plus près de nous, l’Atlas Micromega de Gerard Richter. Pour Emily Eifler, qui commente le travail de Kelberman,

cette image de la recherche elle-même, cette esthétique de l’algorithme, signifie que le blog représente plus qu’une simple prédilection de l’artiste pour les images. C’est un portrait du logiciel derrière l’œuvre, qui offre une explication visuelle d’un segment de code à la fois familier et inquiétant […]. La similitude visuelle s’impose comme l’instrument joué par I’m Google, ce qui comprend toutes les tendances et toutes les bizarreries qui y sont ancrées par les politiques de Google. (2013, je traduis)

Kelberman se rend loin dans son jeu, non seulement par la densité de son flux de conscience-image, mais encore par cette identification au moteur de recherche. Je suis Google, dit-elle d’entrée de jeu. L’identification ne saurait être plus explicite. En croisant les deux flux, informationnel et de conscience-image, la réalisation du projet la transforme en la chose elle-même. À la manière de Chloé Delaume qui s’imagine devenir une entité sentinelle qui parasite et hante le poste de télévision, s’imposant comme une conscience dans un monde de circuits intégrés et de flux électriques, Dina Kelberman hante le réseau Internet, partageant son flux d’images. Elle en actualise un fil, qu’elle nous transmet une image à la fois. Si Kelberman est Google, cela nous dit bien aussi que Google est Kelberman, que Google est devenu chacun de nous, n’étant rien d’autre que la somme de ce que nous y avons mis.

Conclusion

Dans Tracing You (2015), œuvre présentée aussi dans le cadre de l’exposition en ligne Re|Search, l’artiste américain Ben Grosser exploite l’adresse IP des internautes qui consultent la page d’accueil de son œuvre, permettant ainsi de les retracer. À partir de ce numéro d’identification, le site émet des hypothèses sur leur position géographique et fournit des images de leur environnement, extraites de Google Street View. Les internautes sont alors confrontés à une mosaïque de six tuiles constituées de ces photos accompagnées de leurs coordonnées géographiques. Comme l’indique l’artiste, le résultat est tantôt étonnamment précis, tantôt on ne peut plus approximatif. Mais une chose est certaine, l’œuvre rend visible les mécanismes de surveillance dont nous faisons constamment l’objet. Nous sommes la cible d’une attention de tous les instants.

Cette dernière œuvre, ainsi que celles de Meunier et de Kelberman nous forcent à nous demander: qu’advient-il de l’attention quand elle est une denrée? Comment contrer des dispositifs qui s’en saisissent et la transforment en ressource? On peut évidemment choisir de décrocher, de nous extraire littéralement du réseau («getting off the grid»); mais une telle rupture est difficile à maintenir, à moins de se transformer en ermite.

Nous pouvons en rire et, sur un mode cynique, mépriser la dimension mercantile de l’action de ces conglomérats qui nous propulsent dans un nouvel état social, tout en y participant par la force des choses. Nous pouvons aussi choisir d’ignorer la menace et de continuer notre petit bonhomme de chemin, engagés dans une forme de servitude volontaire et de complaisance envers notre propre état de sujétion.

Nous pouvons au contraire chercher à nous y opposer. Les deux œuvres présentées identifient deux voies possibles de détournement. La première, mise de l’avant par Meunier, consiste à révéler les mécanismes de surveillance dans leur acte même, afin d’en exacerber la dimension tentaculaire. Nous sommes pistés, car nous laissons des traces, des indices de notre présence et de nos pensées. Or, toutes ces traces sont conservées, comme un subreptice champ de pistes. La seconde, exemplifiée par le projet de Kelberman, consiste plutôt à se dissoudre dans le flux de données, afin d’en révéler la complexité même. Les deux entreprises ont en commun de ramener à la ligne, celle du défilement des entrées ou des images, la complexité du réseau et de ses données. Elles permettent de rendre visible ce qui échappe habituellement au regard, tout en déterminant de façon majeure nos manières de faire et de penser. Elles viennent dépister l’agir des principes mêmes de cette économie de l’attention qui détermine notre participation à la culture numérique.

Gervais, B. (2022). Pister, dépister: détourner (l’économie de) l’attention en culture numérique [Article d'un cahier]. Monitorer le présent. L'écran à l'heure du soupçon. (2). https://archiverlepresent.org/article-dun-cahier/pister-depister-detourn...